2020年は小学校で新たな学習指導要領が導入される年です。中学校と高等学校もそれに続き、2021年と2022年に新しい指導要領が導入されます。

新指導要領の適用により、さまざまな変革がもたらされようとしています。特に注目されているのが「英語教育改革」です。

日本の英語教育は、読み書きや文法に重点を置き、コミュニケーション能力の向上に欠けると批判されてきました。社会では、グローバル化が進展し、英語の必要性が増しています。成人向けの英語学習だけでなく、早期英語教育や早期留学も増加しています。

2020年からの英語教育改革が、日本の英語力向上にどう貢献するか、そして家庭での英語教育の重要性についても議論します。

Contents

賛否両論はあれ、早期英語教育で英語に触れ、高い英語力を習得できれば、人生の選択肢は大幅に広がります。

今や学業、仕事、趣味、ありとあらゆることでグローバル化、情報化が起きている時代です。

そのような時代に英語力がある事は、その選択肢を大幅に増やすものです。

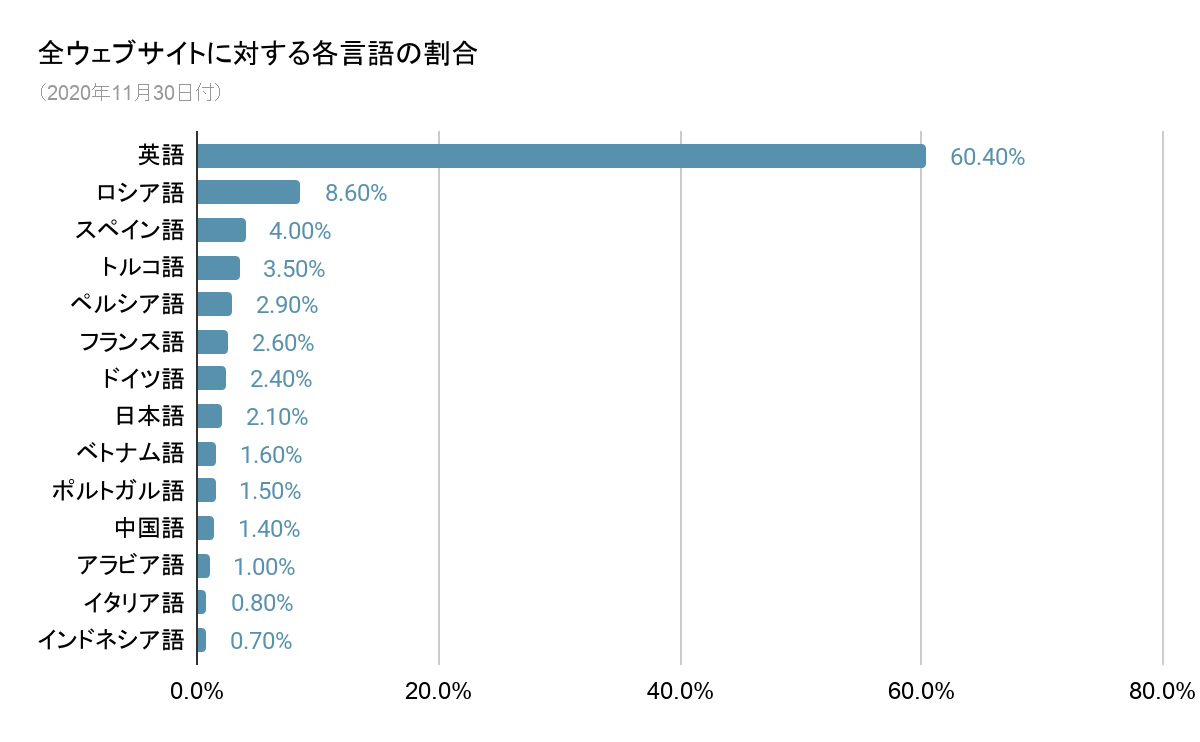

例えば情報を収集する際にはインターネットで情報収集をするのが今や常識となっていますが、そのインターネット上で使われている言語は圧倒的に英語の割合が高いのです。

W3Techsによる2020年11月30日の調査では、世界のウェブサイトで使われている言語の実に60%以上が英語であるという調査もあります。

参照:W3Techsの調査結果から独自作成

英語ができるようになることで、世界中のあらゆる情報にアクセスすることができ、世界中の人とつながることができるのです。

圧倒的な情報量を得ることができること、人的交流が広がること、そしてそのような人材を求めている企業での就職や昇進等、英語ができることで人生の選択肢が大幅に広がることは、言うまでもないことかもしれません。

また、言語の発音は、遅くとも12−13歳までに習得しないと、それ以降はネイティブのような発音を身につけることが難しいという臨界期仮説もあり、議論はあるものの、特に中高生で英語を始める多くの外国語学習者が、年齢が上がるほどにネイティブに近い発音をすることが難しい事を実感しているところです。

もちろん発音よりも、話す中身であることは間違いありませんが、的確に伝わる英語の発音は大変重要です。

臨界期が過ぎる前にネイティブとも遜色のない発音を身につけることは、後の人生に何にも代えられない大きな宝となるでしょう。

英語力が人生に大きな影響を与えるかという点で、実際に収入がどこだけの差が出るのかも気になるところです。

英語力の高低がどれほど年収に影響があるのか、また生涯賃金がどれほど変わるのかを、いくつかの統計を元に分析してみましょう。

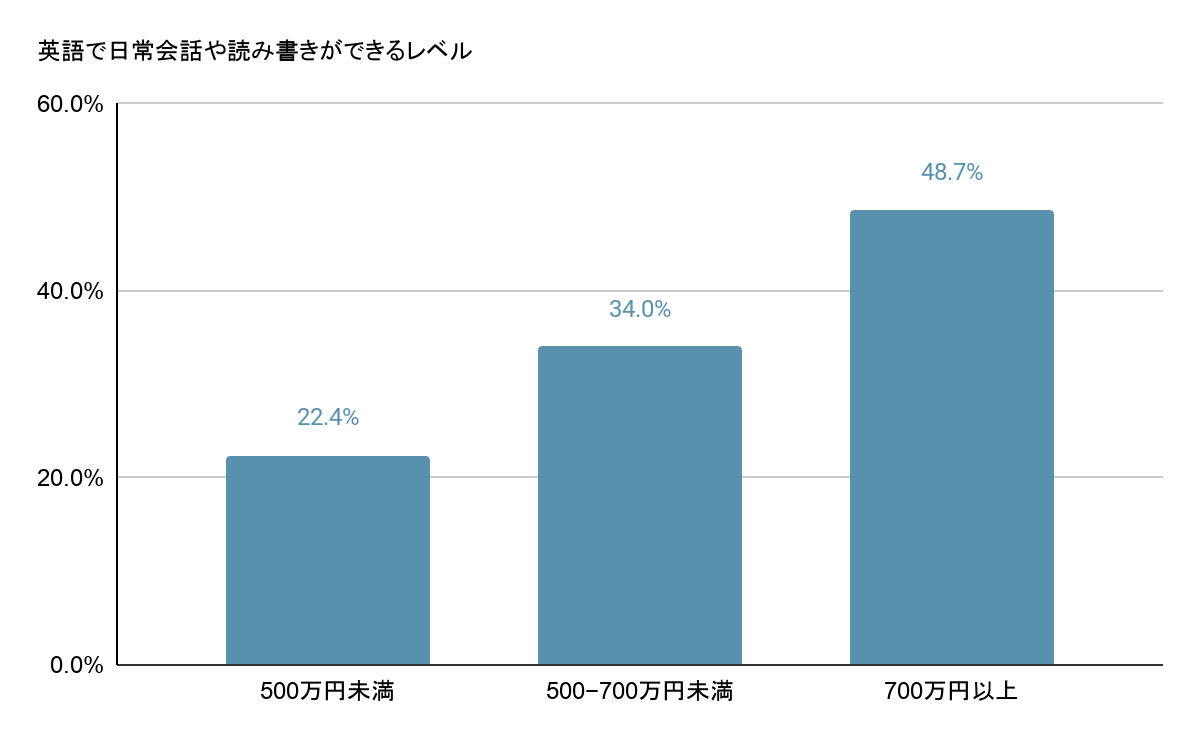

情報サイト開発・運営を行う株式会社キャリアインデックスの調査では、年収700万円以上の約半数(48.7%)が英語での日常会話と読み書きができると回答しています。(全国の就業中の1,000人を対象に調査を実施)

年収500万円〜700万円未満では34%、500万円未満では22.4%となっており、年収が高いほど英語力が上がるという調査結果が出ています。

参照:株式会社キャリアインデックスの調査結果をもとに独自に作成

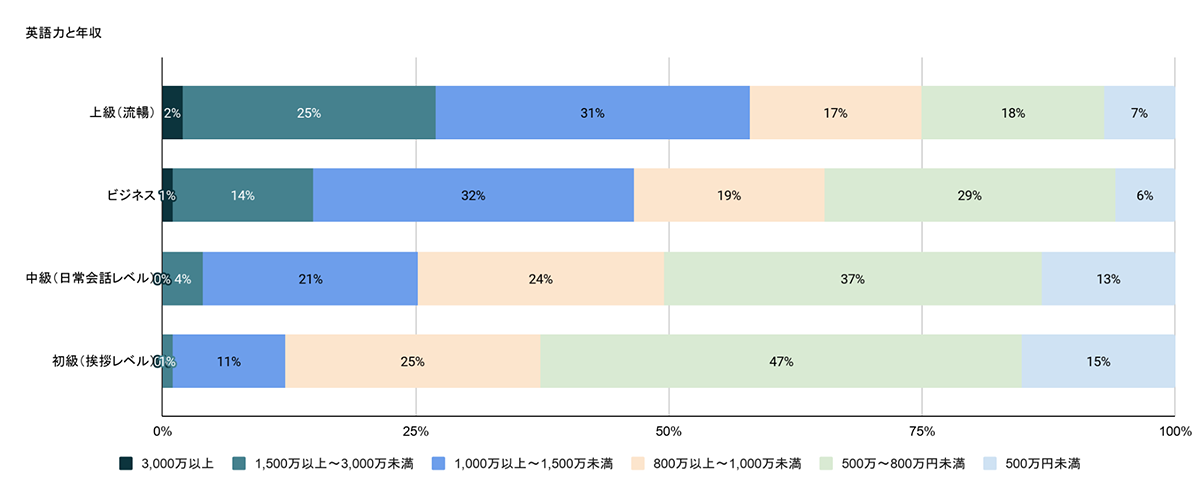

また、人材紹介・人材派遣会社のエンワールド・ジャパン株式会社の「英語レベルと年収」についての調査では、英語レベル「上級」(流暢)では、年収1,000万以上が約60%、「初級」(挨拶レベル)では約13%と回答しています。

この調査でも英語レベルが上がるほど、年収が高くなる割合が大きくなると言う相関関係がみられることが分かります。

国税庁の調査では日本人全体で1,000万以上の年収を得ている人が全体の5%である中、この調査で英語レベル「上級」のグローバル人材になると、その12倍の60%が1,000万以上の年収を得ているという結果となっているのです。

英語が話せることは将来にも大きなプラスになることが分かります。

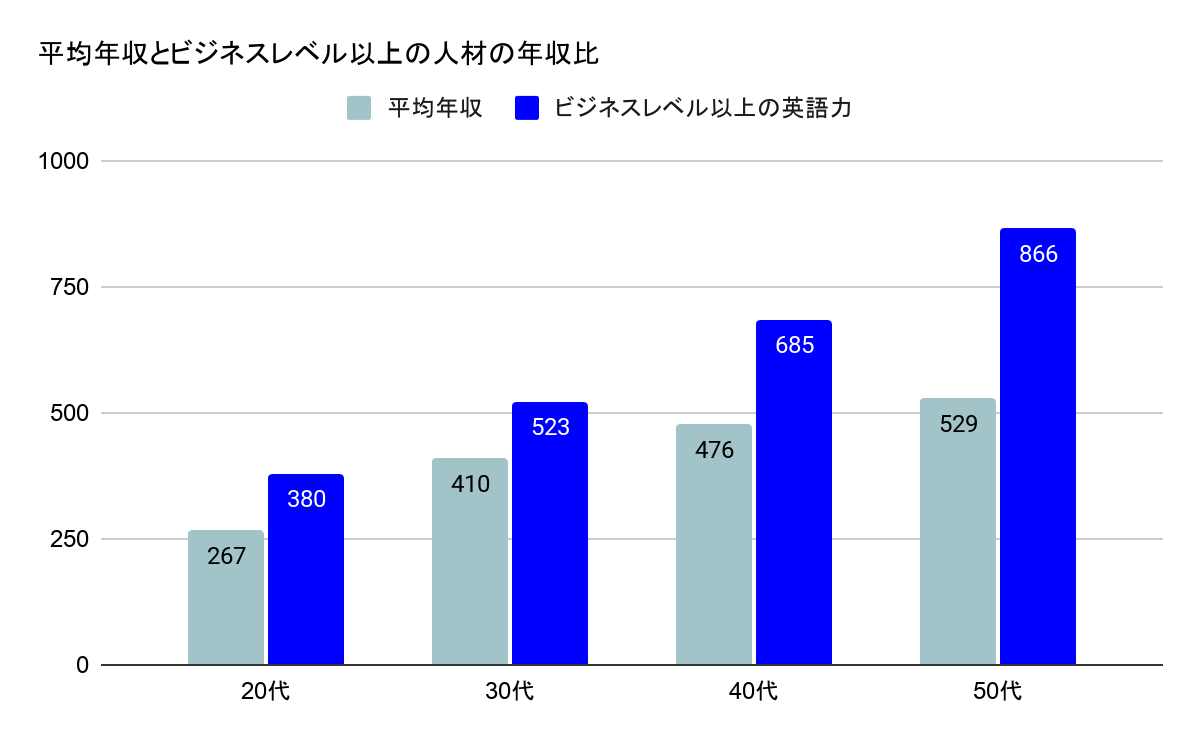

更に、バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社が2020年11月20日に発表した「アフターコロナ時代、英語力が年収に与える影響」について調査を行いました。

調査結果では、2019年調査の国税庁調査の日本の平均年収と比較して、ビジネスレベル以上の英語力を持つ人材の年収に大きな差があることが分かります。

参照:ヒューマングローバルタレント株式会社のプレスリリースを元に独自作成

平均年収と英語人材の年収を比較すると、20代と30代でそれぞれ113万円の年収差、40代で209万円、50代では337万円の差があると出ています。

60歳まで働くとすると、ざっと1億円ほどの生涯賃金に差が出てくることが分かります。

生涯賃金のこの差を考えると、子供の早期教育にお金をかけるのは、決して掛け捨てではなく、回収可能な投資だとも言えるでしょう。

英語が話せることで人生は豊かになる?前述の通り、英語力は人生の選択肢を大幅に広げます。就学や仕事の選択肢はもちろん、趣味や興味分野でも英語力があれば幅広い情報にアクセスできます。

インターネット上では英語が使用されるウェブサイトが60%以上を占め、Internet World Statsの調査によれば、全インターネットユーザーの約25.9%が英語を使用しています。このように、英語を話せることで世界中の人々と交流し、視野を広げることができるため、人生を豊かにする要素となるでしょう。

【公式HP】https://englead.jp/counseling/

ENGLEADでは、英語学習支援サービスを展開中です。累計1万人以上、満足度97%の60分カウンセリングが無料で受けられます。英語学習のプロが英語力診断や学習アドバイスまでみっちり60分あなたをサポート。

2020年は10年に一度ある学習指導要領が適用される年として、教育改革の年とも言われています。

そして、今回の教育改革の目玉のひとつが英語教育の改革です。

ここでは2020年の英語教育改革について解説します。

2020年の英語教育改革の目的は、急速なグローバル化の中で日本の英語力向上を図ることです。日本が英語評価の世界ランキングで低い位置にあることは広く認識されており、この課題を解決するために教育改革が行われました。具体的には、国際共通語である英語力の向上を通じて、日本の将来における国際競争力の強化を目指しています。

平成26年の有識者会議では、この課題に対する具体的な提言が行われ、2020年の教育改革の基盤となりました。

“我が国の英語教育では、現行の学習指導要領を受けた進展も見られるが、特にコミュニケーション能力の育成について改善を加速化すべき課題も多い。”

“社会の急速なグローバル化の進展の中で、英語力の一層の充実は我が国にとって極めて重要な問題。これからは、国民一人一人にとって、異文化理解や異文化コミュニケーションはますます重要になる。その際に、国際共通語である英語力の向上は日本の将来にとって不可欠であり、アジアの中でトップクラスの英語力を目指すべきである。”

“我が国では、人々が英語をはじめとする外国語を日常的に使用する機会は限られている。しかしながら、東京オリンピック・パラリンピックを迎える2020(平成32)年はもとより、現在、学校で学ぶ児童生徒が卒業後に社会で活躍するであろう2050(平成62)年頃には、我が国は、多文化・多言語・多民族の人たちが、協調と競争する国際的な環境の中にあることが予想され、そうした中で、国民一人一人が、様々な社会的・職業的な場面において、外国語を用いたコミュニケーションを行う機会が格段に増えることが想定される。”

グローバル化が急速に進む中で、現在はもちろん、今小学生である児童たちが社会で活躍する2050年には、よりグローバル化の進んだ世界になることを予想し、国際共通語である英語でのコミュニケーション能力がより一層求められること。

そして、今後より一層多文化、多言語、多民族の人たちとの協調と競争が激化する社会になることが予想される中で、異文化理解とコミュニケーションが必須スキルになることが想定されること。

そのように変化する社会の中で、日本人の英語でのコミュニケーションの低さの解消は、至急の課題であること。

これらが小学校からの英語教育実施の目的なのです。

小学校から英語教育が実施されることは、日本人の英語力の向上に様々なメリットがあります。

一般的に日本人が英語をある程度習得するためには、2,200〜3,000時間ほどの学習時間が必要というのが定説です。

新しい学習指導要領が適用されると、年間70コマ時間分×2年分=140コマ時間(105時間)英語学習の時間が増えます。

このように英語に触れる時間が増えインプットが増えることは、英語習得に大きなメリットと言えます。

英語には日本語にはない音や、リズム感があります。

小学校で低年齢時に英語に触れることにより、英語を英語で理解する「英語脳」、聞き取りが難しい英語の音を聴き分ける「英語耳」の習得を期待できるというメリットがあります。

低年齢時から外国語、異文化に触れることで、これらへの抵抗感を減らすことができるのは、大きなメリットです。

個々の価値観や得意不得意が確定しやすい年齢になる前に英語に触れることで、異文化や外国語への抵抗感を感じずに取り組むことができるようになるのは、今後の学習においても大きなメリットとなります。

今回の英語教育改革では、英語授業開始の低年齢化と、英語を英語で教えるという教授法の変化が大きな変化です。

具体的に見てみましょう。

小学3・4年生から「外国語活動」として、英語学習が始まります。これは以前より小学5・6年生で「外国語活動」として行ってきた英語学習が、2年前倒しになった形です。

授業時間は、週1コマで、年間35コマとなります。

授業は原則的に学級担任が教えます。

新学習指導要領には、小学3〜4年生の外国語活動の目標を以下のように設定しています。

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語による聞くこと,話すことの言語活動を 通して,コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

参照:文部科学省

小学3〜4年生の外国語活動では、「聞くこと」「話すこと(やり取り・発表)」を中心に、音声やリズムなどの英語に慣れ親しみ、外国語や異文化への関心を高め、言語を用いて主体的にコミュニケーションを図る事の楽しさを知る事を重視しています。

授業では、挨拶や自己紹介などの紹介から、相槌の打ち方、時刻や曜日、場所、家庭や遊びなど身近な内容を用いて、実際のコミュニケーションに活用されるように促します。

この外国語活動は、成績評価はされません。

小学5〜6年生は、今までは「外国語活動」として英語の授業が取られていましたが、2020年からは、「教科」として英語の授業が行われます。

教科となるため、成績評価がつけられます。授業時間は、週2コマ、年間70コマとなります。学級担任に加え、専任教員で授業が行われます。

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語による聞くこと,読むこと,話すこと,書 くことの言語活動を通して,コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

引用元:文部科学省

小学5〜6年時には、小学3−4年生の「聞くこと」「話すこと」に加え、「読むこと」「書くこと」の技能も加わり、英語の4技能を学んでいきます。

具体的には、文字の大文字と小文字、基本的な符合、単文や肯定文、否定文などの基本的な文構造、基本的な発音に加え連結(リンキング)、文における基本的な強勢、イントネーションなどの発音についても扱っていきます。

身近な内容を用いての「話す」「聞く」活動に加え、基礎的な文法事項も扱いますが、「文法」として学習させるよりも、日本語と英語の語順の違いを気付かせ、その規則性を身に付かせていく事を目標としています。

単語は600~700語程度の語彙を学習していきます。

中学校の学習指導要領は2021年に適用となります。

目標は以下のように設定されています。

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語による聞くこと,読むこと,話すこと,書く ことの言語活動を通して,簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る 資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

引用元:文部科学省

中学校の英語教育で大きく変わる点は、授業は基本的に「全て英語で行われる」ことです。

対話的なコミュニケーションがより重視されながら、「読むこと」「話すこと」「書くこと」「聞くこと」の4技能を総合的に学びます。

身につける単語数も従来の1,200語から、1,600〜1,800語の習得を目指していきます。

文法も原形不定詞や仮定法、現在完了進行形など、従来は高校の学習範囲であった事項も学習事項に入ってくるなど、内容も高度になってくると言えます。

移行期間があったとは言え、全国的に2020年改訂の学習指導要領が適用された年ですが、新型コロナウイルス流行で登校ができない日が続いたり、オンライン授業の実施など、新学習指導要領の適用スタートはスムーズであったとは言えないかもしれません。

実際に適用が始まっている英語教育の実際の教育現場はどうなっているのでしょうか。

色々な課題が取り上げられていますが、教育現場は現段階では適応段階と言わざるをえません。

何よりも授業を担当する教員の英語力不足、教員の自信のなさは現状では解消されていません。

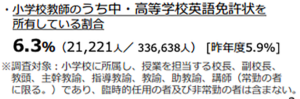

2019年の文部科学省の調査によると、小学校教員のうち、英語の免許状を持っている教員は全体の6.3%でした。

参照:文部科学省

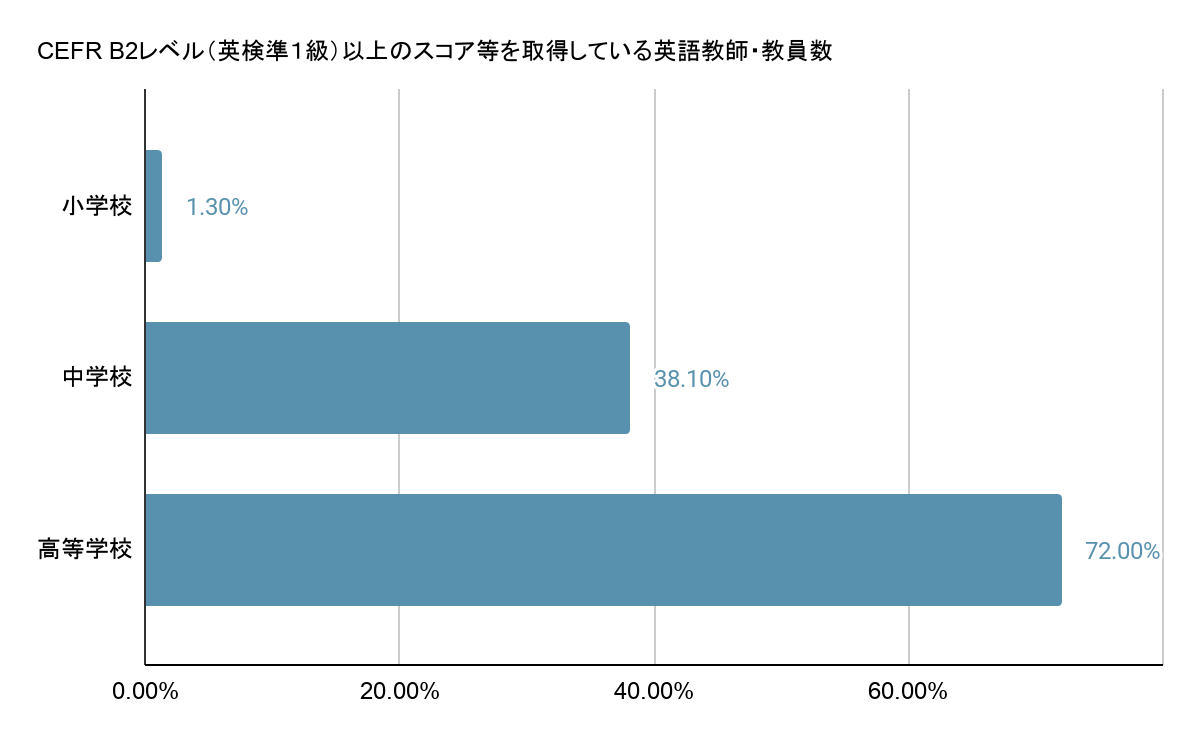

また、令和元年の調査発表で、英検準1級相当以上の英語力を持つ教員の数は、小学校が圧倒的に少なくなっています。

参照:文部科学省調査結果より独自作成

https://www.mext.go.jp/content/20200715-mxt_kyoiku01-000008761_2.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20200715-mxt_kyoiku01-000008761_4.pdf

英語教科の免許状を持つ中高の教員と、小学校の教員という立場の違いはありますが、英語を教えるという教員の英語力が総じて高くないことは、教えられる方もそうですが、教える教員自身も不安を持つ点に繋がっています。

さらには、小学3−4年生は目標として、外国語の音声に慣れ親しむことを目標に掲げていますが、英語力に不安を抱える日本人の学級担任だけが授業を担当するというのは、矛盾を感じる部分です。

授業では大部分がICT機器を使用しており、それを通してネイティブ英語に触れられないわけではないですが、それでも早期に英語ネイティブの英語や外国語の音に触れられる期間に、英語の免許状を持たない日本人の教員に教えてもらうのは、時間が大変もったいないとも言える状況です。

【公式HP】https://englead.jp/counseling/

ENGLEADでは、英語学習支援サービスを展開中です。累計1万人以上、満足度97%の60分カウンセリングが無料で受けられます。英語学習のプロが英語力診断や学習アドバイスまでみっちり60分あなたをサポート。

日本の英語教育における課題をピックアップしました。

ひとつずつ詳しく解説します。

日本の英語レベルが先進国で最下位に位置する実態について、多くの人が不満を持っています。主要先進国であるG7に加えて、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、アイルランド、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、韓国、台湾、シンガポールなども先進国として分類されます。

こうした背景から、日本の英語力は主要な英語能力試験の結果を基に作成されたランキングで最下位に位置しています。

2019年度のTOEICのL&Rの国別平均スコアは以下のようなものになります。

※年間総受験者数が500名以上の国のみ抜粋

| 順位 | 国名 | TOEIC L&R 平均スコア |

順位 | 国名 | TOEIC L&R 平均スコア |

| 1 | カナダ | 877 | 26 | レユニオン | 620 |

| 2 | ドイツ | 812 | 27 | エクアドル | 620 |

| 3 | レバノン | 782 | 28 | カメルーン | 616 |

| 4 | ベルギー | 772 | 29 | コートジボワール | 614 |

| 5 | イタリア | 763 | 30 | マレーシア | 611 |

| 6 | ポルトガル | 736 | 31 | ガボン | 602 |

| 7 | フランス | 733 | 32 | グアドループ | 601 |

| 8 | チュニジア | 733 | 33 | セネガル | 588 |

| 9 | アルゼンチン | 727 | 34 | コンゴ共和国 | 581 |

| 10 | ロシア | 726 | 35 | ミャンマー | 580 |

| 11 | モロッコ | 725 | 36 | エルサルバドル | 577 |

| 12 | スペイン | 722 | 37 | メキシコ | 572 |

| 13 | フィリピン | 713 | 38 | 中華人民共和国 | 571 |

| 14 | コスタリカ | 713 | 39 | ポーランド | 568 |

| 15 | マダガスカル | 691 | 40 | 台湾 | 562 |

| 16 | チリ | 679 | 41 | マルティニーク | 554 |

| 17 | 韓国 | 678 | 42 | 香港 | 541 |

| 18 | アルジェリア | 673 | 43 | 日本 | 523 |

| 19 | ペルー | 667 | 44 | マカオ | 516 |

| 20 | ヨルダン | 666 | 45 | アルバニア | 496 |

| 21 | インド | 662 | 46 | ベトナム | 490 |

| 22 | コロンビア | 646 | 47 | タイ | 485 |

| 23 | ブラジル | 637 | 48 | インドネシア | 471 |

| 24 | トルコ | 623 | 49 | モンゴル | 468 |

| 25 | ギリシャ | 623 |

参照:IiBC一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会のデータを元に独自作成

TOEICでは、先進国の中で最低位の平均点523点となっています。

2019年のTOEFLの国別平均スコアランキングにおいて、先進国を抜粋した表は以下のようになります。

| 順位 | 国名 | TOEFL 平均スコア |

順位 | 国名 | TOEFL 平均スコア |

| 1 | オーストリア | 100 | 15 | スイス | 93 |

| 2 | オランダ | 99 | 16 | スウェーデン | 93 |

| 3 | ドイツ | 98 | 17 | アイルランド | 93 |

| 4 | ベルギー | 98 | 18 | ノルウェー | 92 |

| 5 | シンガポール | 98 | 19 | アメリカ | 91 |

| 6 | ルクセンブルク | 97 | 20 | ポルトガル | 91 |

| 7 | デンマーク | 97 | 21 | イタリア | 90 |

| 8 | アイスランド | 95 | 22 | スペイン | 90 |

| 9 | オーストラリア | 95 | 23 | イスラエル | 90 |

| 10 | イギリス | 94 | 24 | フランス | 88 |

| 11 | カナダ | 94 | 25 | 韓国 | 83 |

| 12 | フィンランド | 94 | 26 | 台湾 | 83 |

| 13 | ギリシャ | 94 | 27 | 中国 | 81 |

| 14 | ニュージーランド | 94 | 28 | 日本 | 72 |

参照:TOEFL iBT Test and Score data Summary 2019のデータから独自作成

先進国とされている国々を抜粋してランキング表を作成していますが、やはり日本が最低ランクに位置しています。

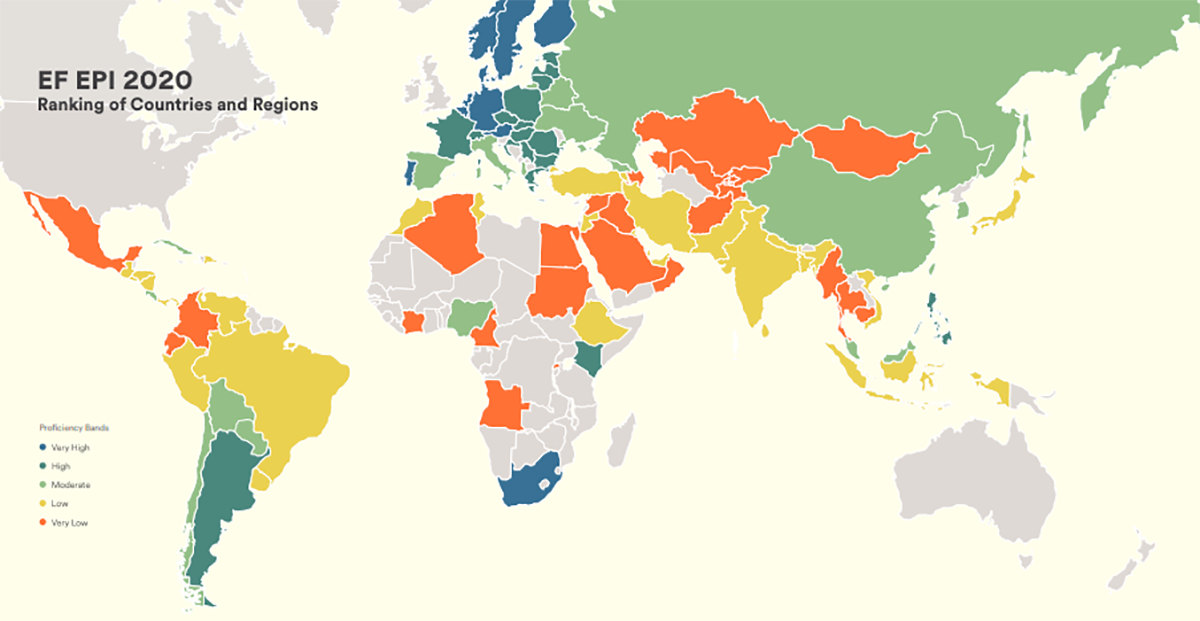

2020年に発表された世界最大級の語学学校EFが発表した最新のランキングでは以下のようになります。

参照:EF English Proficiency Index 2020

日本は世界100カ国中55位にランキング(487点/700点中)で、先進国では一番下で、英語力のカテゴリーは「低い:Low Proficiency」に分類されています。

現状日本の英語レベルは先進国の中でのみならず、世界的にも大変低い位置にいるということをまざまざと見せつけられる結果と言えるでしょう。

日本では2020年の英語教育改革により、小学校から英語教育が強化され、学力格差が広がる要因となっています。従来の外国語活動が前倒しで導入され、小学校5〜6年生では教科として英語が教えられるようになりました。しかし、英語に集中することで適性を持たない児童や生徒が取り残されるリスクがあります。

また、教育だけではなく外部サービスの利用も増え、経済力による格差が児童間で広がっています。さらに、中学生・高校生の英語力についての実施状況調査では、目標の英検準2級相当の達成には至っておらず、都道府県ごとに取り組みの差があることも示されています。

参照:文部科学省「英語教育実施状況調査」

日本の英語教育の現状をみると、英語をより早期に取り組む事への期待感は、保護者と、実際に授業を受け持つ教員との間に乖離があると言わざるを得ない状況です。

保護者の英語教育改革への期待、政府の期待とは裏腹に、前述したように、実際の教育現場では、小学校教員の英語力不足の改善はいまだ道半ばで、英語の免許状取得者は全体の6.3%に過ぎません。

また、ALTや外部の英語人材の活用には地域差があるなど、専門家の不足はいまだ解消するべき課題として残っているのが現状なのです。

TAKAblogでは英語教員の著者が、

ここでは家庭での英語教育への対策を紹介します。

以下で詳しく解説します。

現在英語塾や英会話教室、オンライン英会話、英語コーチングなど、英語を学習するツールは数多く存在します。

児童や中高生に特化した塾や教室、オンライン英会話もあり、多様な特色を持ってそれぞれ運営しています。

週のスケジュールに組み込んだり、日常の隙間時間を使って、英語に触れる時間を増やし、英語が日常の一部になるようにしていきましょう。

まとまった期間に親子留学をするのもおすすめです。

留学のメリットは、完全に英語漬けの環境になれること、そして外国文化にどっぷりと漬かることで、異文化理解をより促進させることができることです。

日本での外国人教員、講師との英語学習でも異文化理解の機会は設けられますが、自国を離れ、全く違う文化、空気感に触れる中での異文化理解の機会は、その質と量で、日本国内でのそのような体験とは比べ物にならないほどの体験となります。

夏休み、年末年始、春休みなどのまとまった期間を利用して、留学を検討してみるのも良いでしょう。

インターナショナルスクールへの転学は、英語力の集中習得やネイティブに近い発音を目指す場合に有益です。費用は高額ですが、経済的に余裕のある家庭では、日本の一般的な学校よりも英語習得や異文化理解の面で大きな利点があります。

学内が外国と同様の環境で英語漬けになり、全ての教科が英語で行われるため、英語力の向上が期待できます。特に12−13歳は発音を習得する臨界期とされ、インターナショナルスクールでの学習がネイティブのような発音の習得に役立つとされています。

【公式HP】https://englead.jp/counseling/

ENGLEADでは、英語学習支援サービスを展開中です。累計1万人以上、満足度97%の60分カウンセリングが無料で受けられます。英語学習のプロが英語力診断や学習アドバイスまでみっちり60分あなたをサポート。

英語熱が高まる中で、子供への英語教育に力を入れる家庭が増えています。

実際に、英会話は、子供たちの習い事の人気の習い事で、幼少期から英会話教室に通い始める子供たちも多くいます。

早めに英語に触れさせたい、英語耳、英語脳を習得させたいと、0歳から英会話を始めるというケースも珍しくありません。

玩具で有名な株式会社バンダイが2019年に3歳〜6歳の子供を持つ親700名を対象に実施した「習い事に関する意識調査」では、子供が習っている習い事の4位に英会話が入っており、英会話は習い事をしている子供のうち約五人に1人が習っているという結果になっています。

| 順位 | 習い事 | 割合 |

| 1 | 水泳 | 41.0% |

| 2 | 学習塾 | 27.0% |

| 3 | ピアノ | 24.9% |

| 4 | 英会話 | 22.0% |

| 5 | 習字 | 13.9% |

| 6 | 体操・新体操 | 10.3% |

| 7 | サッカー | 9.6% |

| 8 | そろばん | 7.4% |

| 9 | ダンス | 5.4% |

| 10 | テニス | 2.6% |

参照:株式会社バンダイ「習い事に関する意識調査」

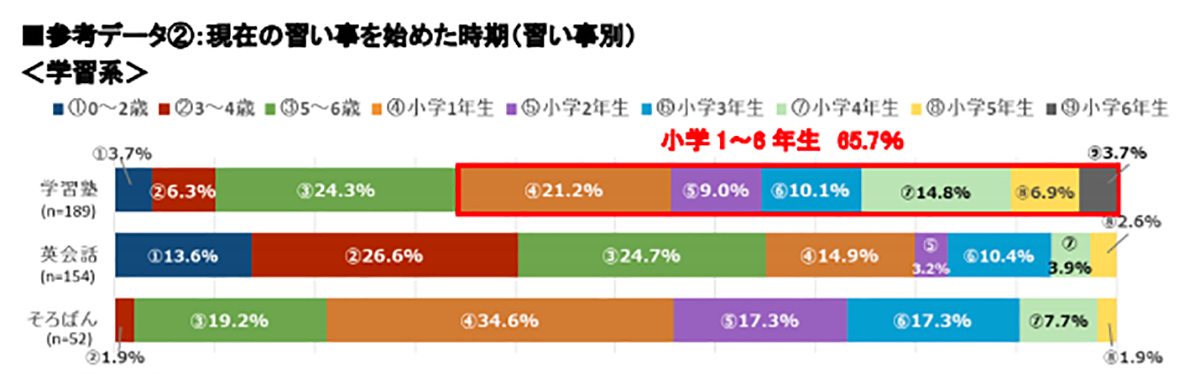

学習系では、学習塾に通う子供の方が英会話よりも多いのですが、注目は、英会話は始める年齢が学習塾やそろばんに比べてより低年齢であることです。

学習塾は、小学校1年〜6年の間に始める子供が65.7%である一方、英会話は未就学の0歳〜6歳までの間に始める子供が64.9%と、圧倒的に幼児期から始める子供が多いのです。

参照:株式会社バンダイ「習い事に関する意識調査」

このように英語教育は幼少期から取り組みを始める家庭が多いのです。

ここでは親が英語教育を取り入れる際に、注意するポイントを紹介します。

家庭で英語教育をする際に気をつけるべきことは、前提として大人と子供の脳のメカニズムが違うという点を考慮して臨むべきだと言うことです。

詳しくは下記の記事内で解説しています。

「英語は楽しい!」という環境作りが子供の英語教育で重要です。多くの家庭で早期教育が行われていますが、無理やり学ばせると逆効果になることもあります。

子供が自発的に英語に触れる環境を整えることが大切です。例えば、英語の絵本や音楽、アニメーションを取り入れたり、YouTubeでの英語の子供向けコンテンツを活用したりすることが有効です。

約1億人が登録している子供向けの童謡チャンネルです。

定番の歌と可愛らしい登場キャラクターが大人気です。

3,400万人が登録する子供向けの童謡チャンネルです。

日本でもお馴染みのセサミストリートです。

TEDの教育チャンネルで、自然から医療や歴史、科学など幅広い内容について、分かりやすい音声とアニメーションで紹介するチャンネルです。

Netflixなどでもアニメーションが数多くあり、英語字幕で観ることができます。

子供の身近な内容から、興味の持てる内容の動画や音声を使って、親御さんも一緒に楽しみながら英語に触れるツールがたくさんありますので、是非積極活用しましょう。

英語の早期教育において、親も子供と一緒に英語に取り組むことが重要です。親が真剣に英語習得に取り組むことで、家庭内に自然な英語の環境が生まれ、子供も自然に英語を学ぶことができます。親が英語を楽しんでいる姿が、子供の英語学習に良い影響を与えるとされています。

「英語は楽しい!」という家庭内の環境が、子供の英語教育にとって非常に重要です。

【公式HP】https://englead.jp/counseling/

ENGLEADでは、英語学習支援サービスを展開中です。累計1万人以上、満足度97%の60分カウンセリングが無料で受けられます。英語学習のプロが英語力診断や学習アドバイスまでみっちり60分あなたをサポート。

バイリンガル教育が注目される中、多くの親が子供に英語力を重視し取り組んでいます。しかし、バイリンガル教育にはリスクも存在します。例えば、教育の過程で子供がストレスを感じたり、日本語の習得に支障をきたす可能性があります。

また、完璧なバイリンガル状態を達成することが容易ではなく、教育の方法によっては子供の成長や学習意欲に影響を与えることも考慮しなければなりません。これらの点を踏まえ、バイリンガル教育を進める際には慎重な判断が求められます。

バイリンガル教育を批判する意見では、日本語の確立前に英語を学ぶことで日本語力が不足し、思考力の発達が妨げられる可能性が指摘されています。

言語能力は生活言語と学習言語に分かれ、英語にのみ焦点を当てることで学習言語の発達が阻害され、将来的に学業に支障をきたすこともあります。

また、論理的思考や表現能力が不足することで、思考力の成長も妨げられるとされています。バイリンガル教育が適切に行われない場合、言語の中途半端な状態になり、学びに悪影響を与える恐れがあることが警鐘とされています。

「言語が思考を規定する」というサピア=ウォーフ仮説によれば、使用する言語が個々の思考に影響を与えるとされています。

言語は私たちが考える際に重要な役割を果たし、感情や現象を的確に言語化し、理解する手助けをします。

しかし、複数の言語を中途半端に習得した場合、抽象的な概念の理解や学術的な文章の理解に課題が生じる可能性があります。この問題は、流暢に話すことができても学習言語の習得が不足している子供たちに共通するものとされています。

「この兆候が見えたら、バイリンガル教育を中断しよう」という見出しの記事では、両親が日本人でありながらも英語で子供を育てる家庭が増えています。

しかし、もし子供が英語に拒否反応を示し始めたら、無理強いせずに中断することが推奨されています。言語習得は本人の自主性が重要であり、拒否反応が現れた場合は成長が停止するか、鈍化する可能性があります。

その言葉が嫌いになることは避けたいため、無理に続けるのは避けるべきです。子供の適性に合った他の活動や言語を探ることも提案されています。

2020年から小学校での英語必修化が始まり、今後は中学、高校でも英語授業が英語で行われる方針です。しかし、英語教育の導入には反対意見も根強く、日本語力を優先すべきとの声もあります。

教育現場では英語力不足や外部人材の利用に地域差があり、課題が多い状況です。それでも多くの家庭が子供の英語力向上に熱心であり、早期の英語教育の重要性が議論されています。

早期の英語学習は将来の財産とされ、12〜15歳が臨界期とされる前に英語に触れさせることのメリットが大きいとされています。親が積極的に英語に関わり、家庭内で英語環境を整えることが成功の鍵とされています。

イングリードでは専属コーチによるトレーニングを実施しています

よくある質問はこちら